梅の防除始めは、『2月下旬~3月上旬頃』になります。

当地方の1月下旬は、

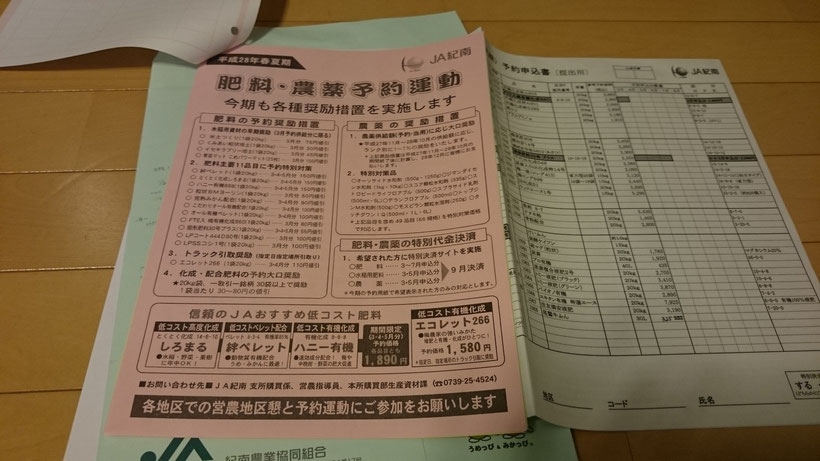

JA主催の営農地区懇談会の場で、

最新営農情報や、生産者作目部会の活動報告と共に、

【春夏期】の肥料/農薬の予約シーズンとなります。

肥料農薬を予約購入すると、

当用購入時に比べ、安価購入することできます。

近年、梅の厳しい経営状況下から、

より安く、より効果的な【防除歴】が求められます。

当園では、昨年の防除データを基に、

栽培品種毎に【防除歴】を制作し、

園地毎に防除予想量を計上し、必要農薬数量を算出し、

適正量の農薬予約の実施に心がけてます。

肥料/農薬の予約〆切りが、本年は【2月5日】となってます。

まさに、栽培に関する一年の計は、【大寒】期間にある…と、

防除歴を検討・算出する当作業に取り組んでます。

壱. 在庫農薬管理

当園では、梅/柑橘/主要防除内容に応じて、

L型農薬管理棚を用いて、分別管理しています。

作物の生育状況に応じて、防除体系もリアルタイムに変動します。

購入農薬を返品したり、追加購入したりして

随時対応しています。

先ずは、

昨年の余剰農薬1つ1つに対して、使用期限を確認しながら、

在庫量をチェック記入して、昨年の農薬使用量を算出します。

弐. 【最新防除歴】を参考に検討

1月下旬に開催される【営農地区懇】の場では、

最新の作物別防除歴を参考資料として譲り受けます。

農薬の使用基準変更や、病害虫への防除効果etc.

の最新情報を入手し、

その年の【作物別防除歴】と共に、

肥料農薬の予約注文を実施します。

【予約注文価格】は、

一般購入価格と比較して【安価購入】ができます。

一部の指定農薬には、【特別価格】も設けられてます。

経費削減を図る1つの実現方法として、

【防除歴】設定による必要農薬数割り出し&予約注文

があげられます。

本年の生育状況、

昨年の防除効果実績、

最新防除歴etc.

を基に、【オリジナル防除歴】の製作に毎年努めています。

参. オリジナル防除歴

当園では、作目&品種別に防除歴を制作しています。

大きく【梅/柑橘】に分別して、

梅については、品種や収穫方法に応じて、4つの体系に分別して、

防除歴の製作に努めてます。

※防除歴は、【柑橘】を含めて合計5種制作

それぞれの品種に応じて、【収穫開始予定日】を設定し、

農薬使用基準を参照しながら、適性農薬の選定及び体系作りに努めてます。

分類作目名

壱. 小梅・パープルクィーン

弐. 南高梅【手取り収穫】

参. ミスなでしこⓇ

四. 南高梅【ネット収穫】

対象園地数&面積

3園地【約28a】

4園地【約50a】

5園地【約61a】

5園地【約122a】

収穫開始日の設定

5月15日収穫開始予定

5月20日収穫開始予定

6月01日収穫開始予定

6月05日収穫開始予定

品種や園地条件によって、

重視すべき病害虫防除内容は異なります。

当園では、2回目の防除【4月】以降は、

防除間隔を概ね2週間【14日間】を意識して、実施しています。

上記の【壱~参:前半】/【四:後半】と分類して、

週に一度交互に防除する体制で作業を進めています。

近年、梅の経営状況悪化の影響から、

・できる限りムダな農薬散布の削除

・必要以上に高価格な農薬利用の取り止め

・極力、防除回数を増やさない努力

を意識して、【防除歴制作】に努めています。

『粗方の骨組み』を組み立て、

【素案】を作成し、

先代と【トップ会談】を開いて、

その年の防除歴を確定しています。

本年は、特に【経費削減】を意識して、

例年以上に【スリム化した防除経費版】

の防除歴となってます!

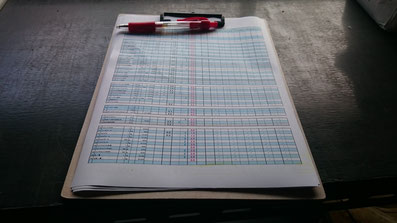

四. 必要農薬量の算出

品種や作目別に制作した5種の『防除歴』を基に、

防除内容に応じて、園地別に防除量を予想し、

その防除で利用する農薬の必要数量を算出します。

一部の農薬では、複数回利用するモノもあります。

利用農薬単位に、必要数量の積み上げを行い、

その年の予約注文数量を確定しています。

2日間にわたる【分析・検討・算出】作業により、

どうにか各利用農薬毎に、

注文数量を確定する事ができました!

各種作業については、

表計算ソフト【Excel】制作の蓄積データを活用する事で

作業が成り立っています。

ホントに、

『一年の計は【大寒】にあり』だと思ってます。

コメントをお書きください

lxbfYeaa (日曜日, 08 5月 2022 02:20)

1

lxbfYeaa (日曜日, 08 5月 2022 02:22)

1